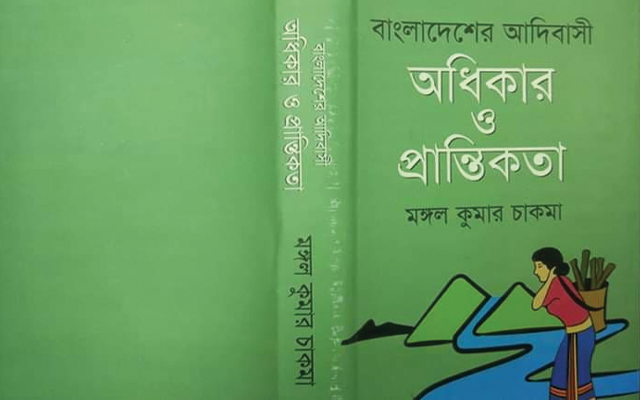

মঙ্গল কুমার চাকমা কর্তৃক লিখিত ‘বাংলাদেশের আদিবাসী: অধিকার ও প্রান্তিকতা’ গ্রন্থের পুস্তক-পর্যালোচনা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ঢাকায় যথারীতি বইমেলা শুরু হয়েছে। ২০২০ সালের বইমেলায়ও মঙ্গল কুমার চাকমার নতুন একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশনা সংস্থা ’বটেশ্বর বর্ণন’ থেকে প্রকাশিত লেখকের উক্ত বইয়ের নাম ‘‘বাংলাদেশের আদিবাসী: অধিকার ও প্রান্তিকতা”। এই গ্রন্থে মূলত আদিবাসী জাতিসমূহের উপর চলমান ঐতিহাসিক বঞ্চনা ও বৈষম্য অবসান এবং তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক উদ্যোগ ও জাতীয় পরিসরে তার অবস্থা এবং সর্বোপরি দেশে আদিবাসী জাতিসমূহের সার্বিক মানবাধিকার সম্পর্কে লেখকের রচিত প্রবন্ধগুলো গ্রন্থিত হয়েছে। বইয়ে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ প্রবন্ধ জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার-কর্মশালায় উপস্থাপিত, যেগুলো কিছুটা হালনাগাদ ও সংশোধন করে এই বইয়ে স্থান দেয়া হয়েছে। ২৭১ পৃষ্ঠার এই বইটিতে বাংলাদেশে আদিবাসী জাতিসমূহের একটি তালিকাসহ মোট ২২টি প্রবন্ধ রয়েছে এবং বইটির মূল্যমান ধরা হয়েছে ৫১০ টাকা।

এটা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশে বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীরাও স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছে। ৫৪টির অধিক এসব আদিবাসী জাতিসমূহের জনসংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশি। কিন্তু শাসক মহলের পক্ষ থেকে সেটাকে অস্বীকৃতির একটা সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে। লেখক প্রথম প্রবন্ধে সেই বাস্তবতাকে উপস্থাপন করে বলেছেন- আদিবাসীদের অভিযোগ, আদমশুমারিতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাদের যথাযথভাবে গগনা করা হয় না কিংবা প্রান্তিকীকরনের লক্ষ্যে তাদের জনসংখ্যা অত্যন্ত কম দেখানো হয়। তিনি আরো বলেন, বিশ্বের অপরাপর আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মত বাংলাদেশের আদিবাসীরাও দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী। তাই আদিবাসীরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কিংবা বসতকারী জনগোষ্ঠীর আগ্রাসন, আক্রমন ও উচ্ছেদের কারণে জমি থেকে উৎখাত হয়ে পড়ছে এবং নিজ ভূমিতে পরবাসী জীবনযাপন করছে। তারা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য সংস্কৃতি বা সমাজের অঙ্গীভূত হতে চলেছে।

বাংলাদেশে ’আদিবাসী’ কারা, এ নিয়ে একটি চলমান বিতর্ক রয়েছে। বইটি পড়লে তার একটা অবসান ঘটবে। লেখক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের কিছু আইন ও দলিলে আদিবাসী কারা, তাদের বৈশিষ্ট্যসহ নানা বিষয় উপস্থাপন করে যৌক্তিক ও বাস্তব সমাধান দাড় করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকে বিশ্ব পরিসরে আদিবাসীরা কী কী অর্জন করেছে এবং জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের আদিবাসীরা কী অর্জন করতে পেরেছে কিংবা তাদের উপর আদিবাসী দশকগুলোর প্রতিফলন কেমন সেটার বিশদ বর্ণনা রয়েছে এই বইয়ে।

লেখক তাঁর একটি প্রবন্ধে আদিবাসীদের উন্নয়ন ধারনা এবং ভূমি-ভূখন্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের অধিকারের কথা তুলে ধরেন। সরকার, উন্নয়ন সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীসমূহ উন্নয়নকে ¯্রফে উন্নয়ন প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করে থাকে। অধিকারভিত্তিক ধারণা থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমকে দেখা হয় না। এরূপ উন্নয়ন ধারণা আদিবাসীদেরকে প্রান্তিকীকরণ করে। ভূমি থেকে তাদেরকে চিরতরে উচ্ছেদ করে। তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। তাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন ও ফোরামে বাংলাদেশ প্রতিনিধির বিতর্কিত বক্তব্য এবং ঐসব ফোরামে আদিবাসীদের বক্তব্যের বিপরীতে রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াসহ দেশে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন ও আদিবাসী ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের সন্নিবেশ ঘটেছে এই বইয়ে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশ একটি বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির বৈচিত্রপূর্ণ একটি দেশ। বাঙালির পাশাপাশি নিজস্ব সমৃদ্ধ সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি নিয়ে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীরাও বসবাস করে আসছে। আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি তাদের দীর্ঘদিনের দাবি। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে তাদেরকে আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়ার একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের আইন প্রণেতারা ও নীতি নির্ধারক মহল সেভাবে এগিয়ে আসতে পারে নি। বরং গোঁজামিলের সংবিধান প্রণয়ন ও আদিবাসীদের নানা অপমানজনক শব্দে নামকরণ করে ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিচয় সংঘটন ঘটানো হয়েছে। আদিবাসী বিষয়ে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যগুলোও স্মরণে রাখার মত। অথচ জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদিবাসী ইস্যু নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে তোড়জোড় চলছে তার অন্যতম লক্ষ্য হলো আদিবাসীদের উপর শতাব্দী ব্যাপী বঞ্চনা ও নিপীড়নের ইতিহাস এবং বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তাদের উপেক্ষিত অবস্থানের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তৎপ্রেক্ষিতে তাদের মানবাধিকার, পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা, ভূমি অধিকারসহ আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই প্রয়াসের মূল ভিত্তিই হলো বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে তাদের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। দেশে দেশে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, আদিবাসী যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এসব জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। মোটা দাগে বইটির বিষয়বস্তু এটিই।

বইটিতে জাতিরাষ্ট্রে জাতিগত সমস্যার স্বরূপ ও এর উত্তরণসমূহ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। জাতিগত সমস্যার স্বরূপ আলোচনায় লেখক বলেন- সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক ধারায় পৃথিবীর সকল জাতির বিকাশ সমান নয়। নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে তাদের বিকাশের মাত্রা অসম। কোনো কোনো জাতি সমাজবিকাশের অনেক উন্নত স্তরে পৌঁছে গেছে। আবার অনেক জাতি এখনো বিকাশের নিম্নস্তরে অবস্থান করছে। গণতন্ত্রের উপরই জাতিগত সমস্যার তারতম্য নির্ভর করে। বাংলাদেশের বিদ্যমান জাতিগত সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে লেখক যে দুটি দিক তুলে ধরেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। একটি হচ্ছে দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর অন্যটি হচ্ছে প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম। এগুলো একটা আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটি এগিয়ে যেতে পারে না।

দেশের দরিদ্র, বঞ্চিত ও প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহের উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা নেই। আদিবাসীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়, তা অনেকটা উপর থেকে আদিবাসীদের উপর চাপিয়ে দেয়া। এসব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আদিবাসীদের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী কোনো ভূমিকা নেই। তাই এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে আদিবাসীদের সামগ্রিক উন্নয়ন তো দূরের কথা, এতে আদিবাসী জীবনধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে দেশে জাতীয় আদিবাসী উন্নয়ননীতি প্রণয়ন করা কেন অতীব জরুরী এ গ্রন্থ পাঠে তাই উপলব্দি করা যাবে।

লেখক তাঁর বইয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) আলোচনায় আদিবাসীদের অভিজ্ঞতাগুলো সামনে নিয়ে এসেছেন। এছাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পর্যটন সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন- আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পর্যটন শিল্প সংক্রান্ত যে কোনো কার্যক্রম হওয়া উচিত আদিবাসীদের বিশেষ প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতি ও জীবনধারা, ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও বিশেষ আথ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে। এক্ষেত্রে ইকো-ট্যুরিজমকে প্রাধান্য দেয়া এবং আদিবাসী জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ও তাদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে। জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি নানা বিষয়বস্তু এ গ্রন্থের আলোচনায় এসেছে। এছাড়া সমাজে নারীর অবস্থান, সমাজ বিকাশের ক্রমধারায় নারীর উপর বৈষম্য ও বঞ্চনা, আদিবাসী নারীর উপর চলমান বৈষম্য ও বঞ্চনা, জাতীয় পর্যায়ের নারী আন্দোলন ও আদিবাসী নারীর অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উঠে এসেছে এ বইয়ে।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উল্লেখ্য যে, বটেশ্বর বর্ণন থেকে লেখকের এটি দ্বিতীয় বই। ‘বিবর্ণ পাহাড়’ শিরোনামের প্রথম বইটি ২০১৯ সালের বইমেলায় প্রকাশিত হয় এবং পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর করা লেখকের স্কুল-শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও আদিবাসী বিষয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্মেলনসহ আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তাঁর রয়েছে সরব পদচারণা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু, আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার এবং দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন লেখালেখিতে। বিগত বছরের ন্যায় এবারের বইমেলায় প্রকাশিত লেখকের এ বইটিও বোদ্ধা পাঠকদের কাছে সাড়া জাগাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।